在現代化機房建設中,電纜橋架作為支撐和管理線纜的核心設施,其安裝質量直接影響機房運行的穩定性、安全性及后期維護效率。科學規范的橋架安裝不僅能優化空間布局,還能顯著提升機房整體運維水平。本文以7步標準化流程為核心,系統解析電纜橋架從規劃到驗收的全過程要點,為高效機房建設提供實用指南。

第一步:精準規劃與科學設計

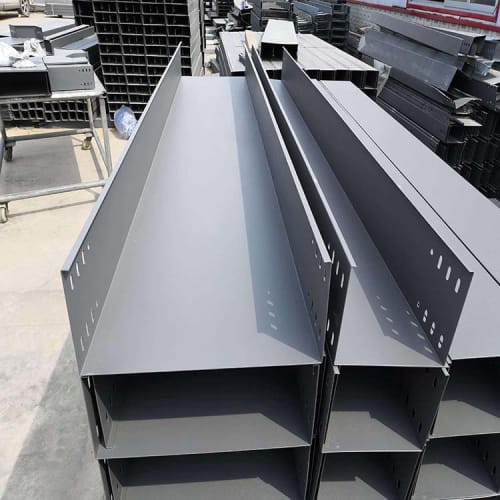

電纜橋架安裝的成敗始于規劃階段。需綜合機房功能需求、設備布局及未來擴展性,明確橋架類型(如托盤式、梯級式或槽式)和安裝路徑。

現場勘察:測量機房空間尺寸,記錄承重結構、通風管道等障礙物位置,避免路徑沖突。

負荷計算:根據線纜類型(電力、通信、光纖等)、數量及重量,確定橋架規格與承載能力。多層橋架需分層設計,強弱電分離以降低干擾風險。

路徑優化:優先選擇短距離、少彎折的布線方案,預留20%以上冗余空間應對擴容需求。

第二步:材料選型與配件匹配

優質材料和適配配件是保障橋架安全的基礎。

材質選擇:機房環境需考慮耐腐蝕性,推薦熱鍍鋅鋼制橋架或鋁合金橋架;防火要求高的區域可選用防火涂層橋架。

規格匹配:根據線纜直徑總和計算橋架寬度,單層填充率不超過40%以保障散熱和維護空間。

配件配套:彎頭、三通、連接片等配件需與主橋架同品牌同規格,確保連接穩固性和整體一致性。

第三步:支架安裝與定位校準

支架是橋架的承重骨架,其安裝精度直接影響系統穩定性。

支架定位:水平橋架支架間距通常為1.5-2米,垂直安裝時不超過2米,大跨距橋架需按廠家要求加密支撐。

安裝標準:支架需與墻面/頂棚垂直固定,膨脹螺栓固定深度≥70mm,并采用防松墊片。多排橋架間保持50mm以上間距,便于散熱和檢修。

調平校準:使用水平儀確保支架安裝平直,誤差控制在3mm/m以內,避免橋架安裝后出現傾斜或扭曲。

第四步:橋架組裝與接地處理

模塊化橋架需現場組裝,連接工藝和接地處理是關鍵。

拼接工藝:采用連接片和螺栓固定橋架段,接縫處需平整無錯位,內壁毛刺打磨光滑以防損傷線纜。

彎頭處理:轉彎半徑不小于線纜最小允許彎曲半徑(如非屏蔽網線為4倍直徑),避免直角彎折導致信號衰減。

接地系統:橋架全程需電氣連通,每隔30米設置接地點,接地電阻≤4Ω,并與機房主接地系統可靠連接。

第五步:分層敷線與標識管理

科學敷設線纜是提升機房運維效率的核心環節。

分層原則:按功能劃分橋架層,如頂層走光纖、中層走弱電、底層走強電,層間加裝隔板屏蔽干擾。

綁扎規范:使用尼龍扎帶或Velcro綁帶固定線纜,間距≤1.5米,松緊適度避免擠壓線纜外皮。

標識系統:每根線纜兩端需標注編號、用途及目標設備,橋架內設置分區標簽,便于快速定位故障點。

第六步:驗收測試與隱患排除

安裝完成后需通過嚴格驗收確保系統合規。

目視檢查:確認橋架無變形、銹蝕,連接件無松動,線纜無交叉纏繞。

承重測試:加載1.2倍設計荷載持續24小時,檢測支架及橋架變形量是否超標。

電氣測試:使用萬用表測量橋架接地連續性,確保任意兩點間電阻≤0.1Ω。

第七步:運維檔案與動態維護

建立全生命周期管理體系,延長橋架系統使用壽命。

檔案管理:保存設計圖紙、材料清單、驗收報告等資料,標注后期線纜增減記錄。

定期巡檢:每季度檢查支架緊固狀態、橋架防腐層完整性,及時更換老化配件。

智能監控:在關鍵節點加裝溫濕度傳感器,實時監測橋架環境,預防過熱或潮濕引發的故障。

結語

電纜橋架系統是機房高效運行的“血管網絡”,通過標準化安裝流程與精細化管理,可大幅降低運維成本,延長設備壽命。隨著智能化機房的普及,橋架系統將更多融入物聯網監測技術,推動機房建設向更高安全等級和智慧化方向演進。掌握這7步核心要點,即可為企業的數字化轉型筑牢基礎設施基石。